Die Sandsteinretterin

„Das, was ihn so kostbar macht, macht ihn auch verletzlich.“

Baumberger Kalksandstein gehört zur Identität des Münsterlandes – in Skulpturen und Bildstöcken, in Verzierungen und Fassaden von Bauwerken wie dem Schloss oder dem Erbdrostenhof in Münster. Damit das empfindliche Gestein erhalten bleibt, braucht es Fachwissen und Sorgfalt. Dr. Birte Graue ist Expertin beim LWL für das sensible Material und weiß, wie man Schäden erkennen und Skulpturen, Fassaden und Co. schützen kann.

Das Material

„Der Baumberger Kalksandstein ist ein so wunderbares Material“

sagt Dr. Birte Graue, die Referatsleiterin für Restaurierung und Informationsdienste in der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen (DLBW). „Schon mit einfachen Holzschnitzwerkzeugen können Steinmetze feinste Gesichtszüge und Adern herausarbeiten.“

Das Problem

„Der Baumberger Kalksandstein ist sehr verwitterungsanfällig. Wir sehen oft, wie Gesichter einfach verschwinden, Heilige ihre Attribute verlieren. Dann erkennt man nicht mehr, wer oder was eigentlich dargestellt ist und das Denkmal verliert langsam aber stetig seine Bedeutung“, so Graue.

Das Problem wurde schon in früheren Jahrzehnten erkannt. In den 1960er- bis 1980er-Jahren versuchte man den kunstvollen Skulpturen und Fassaden mit chemischen Mitteln eine schützende Haut zu verschaffen.

Diese sogenannten Hydrophobierungen sind jedoch ins Gegenteil umgeschlagen: „Unser Forschungsprojekt hat gezeigt, dass eine gleichmäßige Imprägnierung nicht möglich ist. Die Scherkräfte werden dadurch noch verstärkt und der Verfall des Steins beschleunigt sich“, so Graue.

Die Retterin

„Der Baumberger Kalksandstein verwittert zwar fortschreitend, aber insgesamt langsamer als gedacht“, berichtet Graue.

Wartung und Pflege können das typische Abschuppen, Risse oder den Bewuchs mit Algen und Moosen weiter aufhalten.

____

Es geht darum, mit präventiven Maßnahmen das Tempo des Zerfalls zu bremsen. Ganz aufhalten können wir ihn nicht.

____

Graue leitet das Referat für Restaurierung und Informationsdienste in der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen (DLBW). In einem mehrjährigen, von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Forschungsprojekt haben sie und ihre Forschungskolleg:innen sich den Herausforderungen für Baumberger Sandstein gewidmet – und Perspektiven entwickelt.

Die Methoden

Um Denkmäler aus Kalksandstein zu erhalten, müssen eventuelle Schäden zunächst erkannt werden.

Verschiedene Methoden haben Graue und ihre Kolleg:innen erprobt. Manche davon sind eher von Fachleuten durchzuführen – etwa Bohrwiderstandsmessungen.

Mit anderen Techniken können aber auch Laien den Zustand des Steins prüfen. Ein einfacher Tropfenaufsetz-Test gibt zum Beispiel bereits einen Hinweis darauf, ob eine imprägnierende Schicht auf den Stein aufgetragen ist: Perlt das Wasser ab, wurde der Stein wahrscheinlich behandelt.

Die Maßnahmen

Graue und ihre Kolleg:innen haben eine ganze Palette von Handlungsmöglichkeiten ermittelt, die das Kulturgut auch für künftige Generationen erhalten.

Da können zum Beispiel Mörtelschutzschichten aufgetragen werden, die sich „opfern“ bevor der eigentliche Stein leidet. Hohlräume im Gestein stabilisiert man mit mineralischem Mörtel und schädliche Salze werden durch spezielle Verfahren reduziert.

„Das alles können nur Fachleute durchführen. Man sollte auf keinen Fall selbst den Hochdruckreiniger rausholen“, so Graue. Wer selbst intakten Sandstein an seinem Haus pflegen möchte, dem empfiehlt die Restauratorin ihn allenfalls mit einer nicht so harten Bürste zu bearbeiten.

Die Verantwortung

Der Kalksandstein ist nicht unverwüstlich. Aber genau das macht ihn so lebendig. Er altert, er reagiert, er verändert sich. Und wir haben die Verantwortung, ihn zu begleiten.

_______

Der Leitfaden

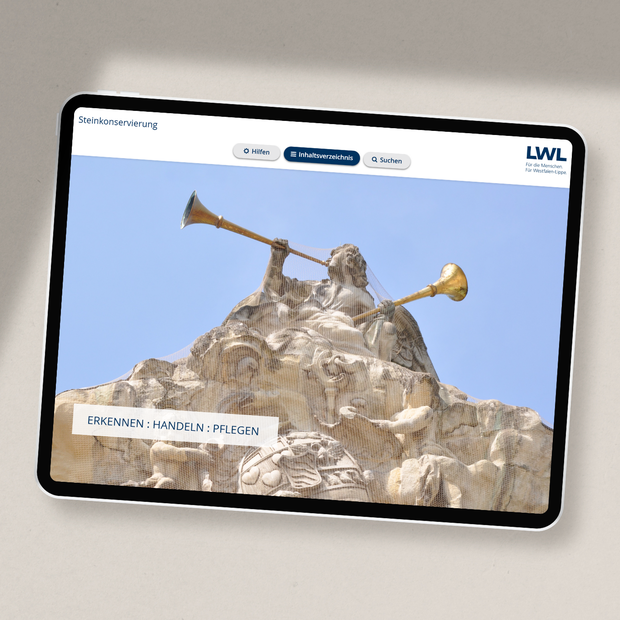

Sandstein prüfen, Sandstein retten

Graue und ihre Kolleg:innen können nicht allein die Sandsteinschätze in Westfalen-Lippe retten. Damit Denkmaleigentümer:innen und Kommunen Schäden selbst erkennen und richtig behandeln können, haben die Fachleute einen Leitfaden entworfen. Er gliedert sich in drei aufeinander aufbauende Module: „Erkennen“, „Handeln“ und „Pflegen“.

Der Leitfaden für den praxisbezogenen Umgang mit Naturstein-Denkmälern ist in einem mehrjährigen, von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Forschungsprojekt entstanden. Expert:innen des Denkmalfachamtes haben Schadensprozesse an ausgewählten Denkmälern genauer in den Blick genommen. Darauf aufbauend wurden modellhafte Konservierungen durchgeführt und laufende Restaurierungen erfasst. Es entstand ein Baukastensystem für die Schadenserkennung, für Restaurierungs- und für Pflegemaßnahmen.

Er wird ständig aktualisiert und kann auch bundesweit auf andere Naturstein-Denkmäler übertragen und für deren Erhalt genutzt werden.

Kulturelles Erbe erhalten

Die LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen (LWL-DLBW)

Ob Baudenkmäler, Gärten und Parkanlagen oder historische Kulturlandschaften – die LWL-DLBW trägt zum Erhalt dieser Schätze bei.

Der Arbeitsbereich Restaurierung

Der Arbeitsbereich Restaurierung berät und wirkt maßgeblich bei Erforschung, Überwachung, Erhaltung, Schutz und Dokumentation von Denkmälern mit.