Wohnen – Wie wollen wir leben?

Wie wollen wir leben?

Der demographische Wandel wird immer stärker wahrnehmbar. Das wirft viele Fragen auf.

Wie wollen wir künftig leben? Welche Hilfsmittel gibt es? Welche werden gerade entwickelt? Und was bedeutet es, wenn immer mehr Technik zum Einsatz kommt? Wie können wir unsere Städte und Gemeinden auf den Wandel vorbereiten?

Moderne, helle Wohnungen, die barrierefrei gestaltet sind und die unterschiedlichsten Bedürfnisse erfüllen. Nicht am Stadtrand gelegen, sondern mittendrin – und trotzdem ruhig. Ein Leben, das nicht allein und abgeschieden ist, sondern gemeinsam mit anderen Menschen jeden Alters stattfindet, mit und ohne Behinderung, als Gemeinschaft und doch selbstbestimmt. Geht das? Und wenn ja: Wie sieht das aus?

In den folgenden Kapiteln erzählen Menschen über ihre Erfahrungen. (Bilder: LWL/Steffen)

Kapitel 1: Leben mit Technik

Angekommen im eigenen Zuhause

In Bochum-Weitmar leben 16 Menschen mit schwersten Mehrfachbehinderungen zwar unter einem Dach, aber jeweils in einer eigenen Wohnung – selbstbestimmt und selbstständig. Die Männer und Frauen werden ambulant betreut und profitieren zugleich von der besonderen technischen Ausstattung, die der LWL für das Gebäude geplant, finanziert und in die Apartments integriert hat.

Das Apartmenthaus in Bochum-Weitmar

Im Apartmenthaus in Bochum-Weitmar leben 16 Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen. Das Gebäude gehört dem LWL-Tochterunternehmen Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (WLV), der LWL steuerte für den Bau einen Zuschuss von 900.000 Euro aus dem ersten Zehn-Millionen-Euro-Programm bei, das dazu gedacht ist, das Ambulant Betreute Wohnen zu fördern. Gemeinsam mit der Diakonie Ruhr hat die WLV das Konzept für das Haus entworfen und dabei auch auf die besonderen technischen Anlagen viel Wert gelegt, die wichtig für ein selbstbestimmtes Wohnen sind und es sogar in dieser Form erst möglich machen. Die Diakonie Ruhr hat ihrerseits ein Servicebüro in dem Haus angemietet, über das sie die ambulante Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner organisiert. Die Miete zahlen die Menschen, die in den Apartments leben, aus der Eingliederungshilfe. Diesen Betrag, der ihnen gesetzlich zusteht, beziehen sie zum Teil vom LWL und zum Teil aus eigenen Löhnen, die sie zum Beispiel aus der Arbeit in den Werkstätten für behinderte Menschen erwirtschaften. Auch für die öffentlichen Kassen lohnt sich das Projekt: Der Sozialhilfeaufwand für die Bewohnerinnen und Bewohner hier ist niedriger als in einer stationären Einrichtung. Wie besonders das Apartmenthaus ist, zeigt auch eine Auszeichnung, mit der das Wohnprojekt im Jahr 2016 bedacht wurde: Es belegte den zweiten Platz im Rennen um den „DHG-Preis“, der von der Deutschen Heilpädagogischen Gesellschaft vergeben wird.

Marc Szymkowiak über sein Leben im Apartmenthaus in Bochum-Weitmar

Marc Szymkowiak

Seit einer Stunde sitzt Marc Szymkowiak nun schon an seinem Schreibtisch. Ab und zu blickt er auf und schaut durch das große Fenster hinaus auf die Elsa-Brändström-Straße, die mitten im Bochumer Stadtteil Weitmar liegt. Ansonsten ist er sehr konzentriert bei der Sache: Der junge Mann drückt nacheinander die Buchstaben auf der Tastatur seines schwarzen PCs mit einem Holzstab herunter, den er mit seinem Mund hin- und herbewegt. Marc Szymkowiak schreibt gerade eine E-Mail an einen Freund.

Während er tippt, fährt er sich ab und zu mit der linken Hand über sein kurzgeschorenes, schwarzes Haar, aus dem inzwischen einige graue Spitzen hervorschimmern. Das Schreiben dauert zwar lange, aber der 40-Jährige ist geduldig. Er ist gerade beim „M“ seines Namens für die Zeile „Schöne Grüße, Marc“ angekommen, als es an der Wohnungstür klingelt. Erst nach einigen Sekunden nimmt er das Geräusch wahr. Er dreht seinen Rollstuhl leicht um die eigene Achse und drückt mit dem Holzstab einen Knopf, der direkt neben ihm auf der Konsole an seinem Rollstuhl angebracht ist. Die Wohnungstür wenige Meter hinter Marc Szymkowiak schwingt auf: Es sind seine Eltern, die ihn zweimal in der Woche in dem Apartmenthaus besuchen kommen, in dem er in seiner eigenen Wohnung lebt – ambulant betreut wie 15 andere Frauen und Männer mit schwersten Mehrfachbehinderungen auch.

Zutrauen würden Marc Szymkowiak so viel Selbstständigkeit wahrscheinlich die wenigsten Menschen. Er hat seit der Geburt eine schwerste Behinderung, eine spastische Tetraplegie. Sie sorgt dafür, dass er im Rollstuhl sitzt und seinen Körper nicht zielgerichtet bewegen kann. Seine Arme zucken manchmal, ohne dass er es kontrollieren kann, den linken Arm trägt er meistens hoch in die Luft gestreckt. Er spricht sehr undeutlich, so dass Ungeübte genau zuhören müssen, um seine Sätze zu verstehen. Seine Eltern dagegen wissen meist genau, was Marc Szymkowiak sagt. Sie waren immer da für ihren Sohn, dem die Ärzte am Anfang seiner Entwicklung vorhergesagt hatten, dass er niemals etwas eigenständig werde tun können. Die Eltern ließen sich davon nicht beirren. Sie fuhren ihn täglich zur Rehabilitation, sorgten rund um die Uhr dafür, dass er aß, wuschen und pflegten ihn. Entspannung, Spontaneität, Sorglosigkeit oder Loslassen: Das kennt die Familie nicht. Was für viele andere ganz selbstverständlich ist, ist bei den Szymkowiaks mit viel Aufwand verbunden und manchmal auch unmöglich. Deswegen war gerade für Mutter Monika der Schritt ihres Sohnes in die Selbstständigkeit groß und auch beängstigend.

„Die Mama macht sich halt immer Sorgen“, sagt Wolfgang Szymkowiak über seine Frau, und nippt an seinem Kaffee. Zwischendurch steht er vom Küchenstuhl auf und betrachtet die Kinderzeichnungen, die an der Wand hängen; ein Nachbarjunge hat sie für Marc Szymkowiak gemalt. Der Vater wirkt gelassen. Doch auch er kann nicht ganz verbergen, wie unwohl er sich damals vor 20 Jahren gefühlt hat, als sein schwerbehinderter Sohn von zu Hause weg- und in ein Wohnheim einziehen wollte. Der Schritt klappte gut, die Familie gewöhnte sich daran. Doch vor fünf Jahren wurden die Sorgen wieder größer: Marc Szymkowiak bekam das Angebot, in seine eigene Wohnung in dem Bochumer Apartmenthaus zu ziehen.

"Es ist ein gutes Gefühl, in den eigenen vier Wänden zu leben."

„Wir hatten uns mit der Wohnheim-Situation gut angefreundet und bekamen Angst, dass Marc hier nicht alleine klarkommen würde“, sagt Monika Szymkowiak. Sie sitzt an dem kleinen Küchentisch in der Wohnung ihres Sohnes und streicht unruhig mit den Handflächen auf der Tischplatte hin und her, während sie redet. „Wer sollte ihn denn morgens wecken oder ihm beim Aufstehen helfen, sein Lieblingsessen machen oder einfach für ihn da sein, wenn er von der Arbeit kommt?“ In ihren Augen sammeln sich Tränen. „Och, Mama, hör doch mal auf damit“, weist ihr Sohn sie zurecht. Ihm scheint das unangenehm zu sein. „Das klappt doch alles gut!“ fügt er noch hinzu. Später, in einer ruhigen Minute, erzählt aber auch Marc Szymkowiak davon, dass der Schritt nicht einfach für ihn war. Gerade am Anfang war ihm noch sehr unwohl zumute, die ersten Nächte in der neuen Wohnung waren unruhig, die Geräusche neu und fremd. Daran hat er sich erst langsam gewöhnt.

Die Betreuer:innen der Diakonie Ruhr hätten ihn seinerzeit aber sehr gut aufgefangen, erzählt die Mutter. Einige kannte er auch schon aus dem Wohnheim. Auch Monika Szymkowiak war und ist sehr angetan von der Unterstützung. „Es ist immer jemand für Marc da“, sagt sie. Ansonsten hilft die Technik im Alltag sehr. „Marc kann alles mit dem Mund und per Fernbedienung steuern, das Licht, die Rollläden, die Türen – das ist wirklich super“, beschreibt Vater Wolfgang die Vorteile, die die besondere Ausstattung der Wohnung mit sich bringt. „Hier ist alles so miteinander vernetzt, dass Marc alles vom Rollstuhl aus im Griff hat.“

Die Grundrisse aller 16 Wohnungen sind außerdem geradlinig geplant, damit die Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Rollstuhl in und um jede Ecke fahren können. Gleichzeitig übertrifft der Bau die gewöhnlichen Vorgaben der Barrierefreiheit. Normalerweise sind zum Beispiel Türschwellen von bis zu zwei Zentimetern Höhe erlaubt, die es Rollstuhlfahrern wie Marc Szymkowiak allerdings sehr schwer machen würden, sich in seiner Wohnung frei zu bewegen. In Bochum sind diese Barrieren nicht vorhanden, etwa bei den Balkon- und Terrassenausgängen: Sie sind dank versenkbarer magnetischer Türschwellen mit dem Rollstuhl leicht zu überwinden. Und: Die automatischen Be- und Entlüftungsanlagen sorgen dafür, dass die Bewohnerinnen und Bewohner die Fenster nicht öffnen müssen, was ihnen wegen ihrer Behinderung nicht möglich wäre.

"Magnetisch versenkbare Türschwellen, eine automatische Be- und Entlüftungsanlage – Barrierefreiheit par excellence!"

Die Entscheidung des Sohnes, selbstständig zu wohnen, habe sich am Ende sehr positiv auf die gesamte Familie ausgewirkt, sagen beide Eltern heute. Denn nach den ersten Sorgen dachten sie schnell auch daran, was es bedeuten würde, wenn sie eines Tages körperlich oder geistig nicht mehr so könnten wie heute – und dann nicht mehr imstande wären, ihren Sohn bei sich zu Hause zu betreuen. „Wir sind ja auch nicht mehr so jung“, erzählt Wolfgang Szymkowiak. Seine Frau nickt: „Es ist wirklich besser, wenn wir das jetzt und nicht erst später ausprobieren. So können wir Marc in den ersten Jahren noch gut bei diesem Schritt begleiten.“ Es gibt außerdem immer eine Rückkehrmöglichkeit in das Wohnheim. Das hatte man dem Sohn beim Umzug vom Wohnheim in das Apartmenthaus zugesichert: Jeder Mensch, der hier eigenständig lebt, darf wieder zurück, wenn es alleine nicht mehr geht. „Das gibt uns viel Sicherheit“, sagt Monika Szymkowiak.

Und doch: Durch die neue Wohnsituation hat sich viel verändert, an das sich vor allem die Eltern nach wie vor gewöhnen müssen. „Es ist manchmal schon komisch für uns, wenn Marc am Wochenende nicht nach Hause kommt, sondern lieber hier bleiben will. Oder wenn er anruft und sagt, dass wir nicht kommen sollen“, erzählt Monika Szymkowiak. „Es freut uns aber natürlich sehr für ihn, dass er jetzt die Freiheit hat, ,Nein’ zu sagen, wenn er sich mal nicht nach Gesellschaft fühlt. Wir merken daran ja auch, dass es ihm gut geht.“ Sie streicht noch einmal mit der Hand über den Tisch und schaut ihren Sohn dann lange an, der sich gerade wieder von der Spüle abwendet, wo er einen Schluck Wasser getrunken hat.

Der erwidert: „Ja, na klar geht es mir gut!“ – schwer verständlich zwar wegen seiner Behinderung, sein fröhlicher Gesichtsausdruck zeigt aber sehr deutlich, dass er das wirklich so meint. „Ich kann hier essen, wann ich will, einkaufen, was ich will, und auch rausgehen, wenn ich das möchte.“ Nachmittags, wenn er von der Arbeit aus der Werkstatt für behinderte Menschen kommt, kocht er sich zum Beispiel ganz entspannt erst einmal einen Kaffee. Dann sitzt er an seinem Computer und schreibt Mails, surft im Internet oder schaut eine DVD: Mit der Zeit hat er eine große Auswahl an Thrillern und lustigen Serien, sämtliche Harry-Potter-Teile und viele James-Bond-Filme zusammengesammelt, die sich in seinen Regalen ordentlich aneinanderreihen. Wenn ihm nicht nach Computer oder Filmen zumute ist, fährt er auch oft einfach spazieren oder holt sich von „Gerd’s Grill“ oder der Pizzeria „Sicilia“, die direkt an der nächsten Straßenecke liegen, eine Portion Pommes oder eine Pizza. Und ab und zu geht er auch mit Freunden und Betreuer:innen in die Kneipe „Zur alten Post“, die er ebenfalls in nur zwei Minuten mit dem Rollstuhl erreichen kann.

Marc Szymkowiak im Interview

Marc Szymkowiak spricht über seine Erfahrungen mit dem eigenständigen Leben im Apartmenthaus Bochum.

Wolfgang Szymkowiak im Interview:

Wolfgang Szymkowiak über die Sorgen, die er um seinen Sohn Marc hatte und wie er den Einzug in das Apartmenthaus bewertet.

Monika Szymkowiak im Interview:

Monika Szymkowiak über die neue Selbstständigkeit ihres Sohnes Marc und die Umstellungen, die sein Umzug mit sich brachten.

Wolfgang Pohl

Wolfgang Pohl ist manchmal auch bei der Kneipenrunde mit dabei. Der 66-Jährige wohnt eine Etage über Marc Szymkowiak, sein Balkon weist zur anderen Seite des Hauses hinaus. Hier sitzt er gerade und lässt sich die Sonne auf den nackten Oberkörper brennen: Seine Ruhe zu haben wie hier, keinen sehen zu müssen oder eben nur dann, wenn er es will, vieles allein tun zu können – das ist auch für ihn hier das Allerwichtigste. Er öffnet die Eingangstür ebenfalls mit einem Knopf auf einer Fernbedienung, die er ständig mit sich führt. „Die ist extra darauf programmiert“, erklärt Wolfgang Pohl. Mit seinem Rollstuhl kann er sich sehr schnell von Raum zu Raum bewegen, ohne störendes Rucken, weil es auch hier keine Schwellen gibt, die ihm das freie Rangieren erschweren würden.

Der 66-Jährige lebt seit der Geburt mit der gleichen Diagnose wie Marc Szymkowiak: spastische Tetraplegie. Er ist wie Marc fast vollständig gelähmt. Seit vier Jahren wohnt er im Apartmenthaus – und hat hier zum ersten Mal in seinem Leben gefühlt, wie es ist, allein zu sein und selbstbestimmt zu leben. Von Zuhause ausgezogen ist der heutige Rentner, der vorher lange in einer Werkstatt für behinderte Menschen gearbeitet hat, erst mit 45 Jahren. Auch er bezog damals ein Zimmer in einem Wohnheim der Diakonie Ruhr, die Etage teilte er dort mit zehn anderen Menschen, darunter auch Marc Szymkowiak. „Das war schon okay so, aber hier ist es einfach viel besser“, sagt er. „Im Wohnheim mussten die Türen immer offen stehen, damit wir mit den Rollstühlen hindurch fahren konnten. Das war zwar bequem, aber man hatte eben auch nie seine Ruhe.“

„Technik, die Unabhängigkeit ermöglicht: Hier können die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Türen schließen, wann sie wollen.“

Das Sprechen strengt Wolfgang Pohl merklich an, vor allem, wenn es längere Sätze sind. Er konzentriert sich dann kurz und überlegt etwas länger, bevor er weiterspricht: „Hier kann ich die Tür aufmachen und wieder schließen, wie ich es gerade möchte.“ Im Heim lebte er auf 16 Quadratmetern, hier sind es über 55 – also viel mehr Platz. Die Wohnung hat er außerdem selbst eingerichtet, die Möbel dafür ausgesucht und selbst gekauft, auch für seine Küche. Der Raum ist vollständig eingerichtet mit allem, was er täglich braucht. Gemeinsam mit einem Betreuer schreibt er regelmäßig einen Einkaufszettel und fährt damit in den nahegelegenen Supermarkt, um für sich – und nur für sich – alles Nötige zu besorgen. Dabei lässt er sich nur dann helfen, wenn er es wirklich möchte, auch zu Hause, im Alltag. Sein Betreuer hat ihm zum Beispiel gerade ein paar Schnittchen zurechtgemacht, während er aber selbst, und auch das ist ihm wichtig, auf den Knopf seiner Kaffeemaschine drückt. Anschließend sitzt er vor seinem heißen Getränk und seinem Schinkenbrot samt Schafskäsewürfeln und Kirschtomaten am Küchentisch, isst in aller Ruhe, schaut dabei zwischendurch auf einen großen Fernseher. Gerade läuft dort ein Video von einem Auftritt der Beach Boys. Pop- und Rockmusik, vor allem der 1960er- und 70er-Jahre, ist Wolfgang Pohls große Leidenschaft. An der Tür hängen viele alte Konzertkarten: Rolling Stones – „die habe ich schon drei Mal gesehen“ –, Rod Stewart, Peter Kraus, Herbert Grönemeyer. „Bochum, ich komm’ aus dir“, summt er kurz an und lacht.

Nach einer halben Stunde muss Wolfgang Pohl auf die Toilette. Er fährt in sein Badezimmer, schließt hinter sich die Tür. Mit einer Hebehilfe kommt er dort ohne Hilfe zurecht, schwingt sich allein aus dem Rollstuhl auf das WC und zurück. Die Spülung bedient er mit einer weiteren Taste auf seiner Fernbedienung, mit der er auch jede zweite Steckdose und damit zum Beispiel die Lampen in seiner Wohnung steuern kann. „Das ist etwas, was ich hier wirklich sehr gut finde: Ich bin auch dank der Technik mein eigener Herr im Haus und kann mir dennoch jederzeit Hilfe holen, wenn ich mal Probleme haben sollte“, sagt er. „Und die Toilette ist auch nie besetzt“, fügt er mit einem Grinsen hinzu.

„Ich kann mir jederzeit Hilfe rufen, wenn es nötig ist. Ansonsten bin ich mein eigener Herr.“

Das Alleinewohnen mag er nicht mehr missen. Zumal er Besuch bekommt, zum Beispiel von seinem Vater. Der ist inzwischen 91 Jahre alt und kommt vier- bis fünfmal im Monat in seine Wohnung. „Er macht sich immer noch ein bisschen Sorgen um mich. Für ihn bin ich halt doch irgendwie ein Kind geblieben.“ Kurze Zeit später wird Wolfang Pohl etwas müde. „Ich geh mal dösen“, sagt er mit einem breiten Lächeln, steuert seinen Rollstuhl aber nicht etwa ins Schlafzimmer, sondern in Richtung Wohnungstür. Er fährt zum Aufzug im Flur, damit hinunter ins Erdgeschoss, biegt dort einmal rechts um die Ecke ab und bleibt vor dem Hauseingang stehen. Die Spätsommersonne scheint ihm ins Gesicht. Das ist hier einer seiner Lieblingsplätze im Haus. Wolfgang Pohl begrüßt kurz Marc Szymkowiaks Eltern, die gerade die Wohnung ihres Sohnes verlassen haben und jetzt nach Hause fahren wollen, beobachtet dann noch ein wenig die Fußgänger draußen auf der belebten Straße – und schlummert langsam ein.

Monika und Wolfgang Szymkowiak haben das Apartmenthaus mittlerweile verlassen und gehen langsam zum Auto, um sich auf den 30-minütigen Heimweg zu machen. „Das ist schon wirklich die richtige Entscheidung gewesen“, sagt die Mutter Marc Szymkowiaks abschließend. „Ich weiß gar nicht, warum mir das manchmal noch so schwer fällt.“ Immerhin lächelt sie jetzt wieder tapfer – und als sie sich noch einmal umdreht und nach oben schaut, sieht sie ihren Sohn auf dem Balkon sitzen. Er bewegt seinen Arm, um den beiden zu winken und sie damit zu verabschieden. Monika Szymkowiak strahlt nun endgültig über das ganze Gesicht und winkt zurück; dann dreht sich zu ihrem Mann um. „Komm, lass uns fahren. Er kommt ja schon am Wochenende wieder zu uns.“

Interview mit Reinhard Jäger:

Reinhard Jäger von der Diakonie Ruhr leitet das Apartmenthaus in Bochum-Weitmar.

Persönliche Umfeldsteuerung

Der IR-Empfänger wird über ein Datennetzwerk (Ethernet) mit einem Facility-Server verbunden und im KNX/EIB-System verkabelt. Mit einer IR-Fernbedienungen können Multimediageräte wie TV, Radio, PC aber auch die Gebäudetechnik, wie Beleuchtung, Sonnenschutz und Türöffnung sowie die dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung persönlich gesteuert werden.

Nullbarriere Türschwellen

Eine Nullbarriere-Türschwelle schließt sich durch eingebaute Magneten beim Schließen der Tür. Das Öffnen/Schließen der Tür erfolgt über einen Motorantrieb, der über einen elektronischen Klemmschutz verfügt, der Unfälle verhindert. Zusätzlich bietet ein elektronischer Verschluss das versicherungstechnische „Abschließen“ der Tür. Das Öffnen der Tür ist abhängig von der Lage des elektronisch steuerbaren Sonnenschutzes.

Berührungsloses Öffnen von Eingangstüren

Wohnprojekte des LWL

Der LWL baut das ambulant unterstützte Wohnen seit Jahren aus.

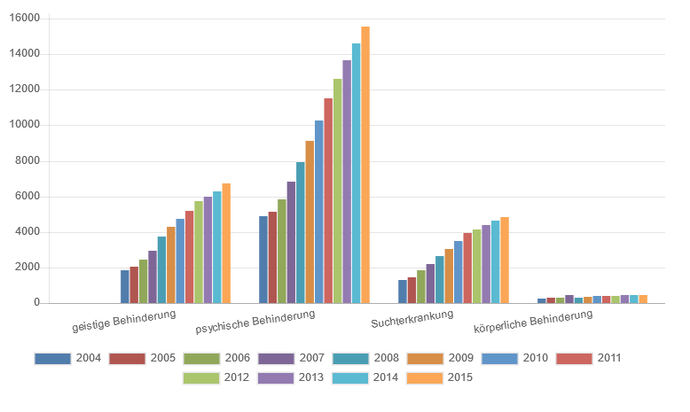

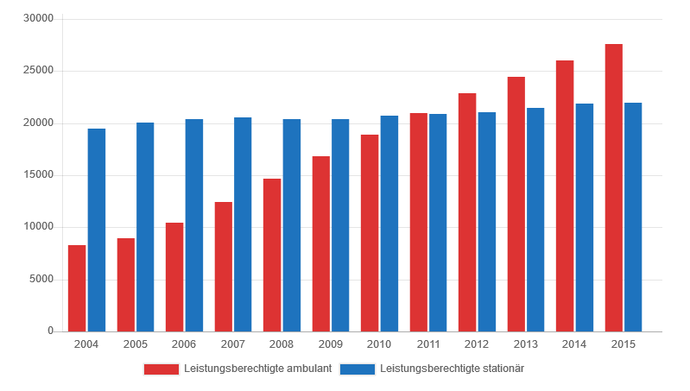

Unabhängig von der Art ihrer Behinderung leben immer mehr Menschen in ihren eigenen vier Wänden, in Wohngemeinschaften oder in kleineren Wohneinheiten. Die Frauen und Männer können so selbstständig wie möglich ihren Alltag gestalten, sich aber zugleich auf eine regelmäßige Betreuung verlassen. Die Anzahl der Menschen, die ambulant betreut wohnen, hat sich zum Teil mehr als verdreifacht. Die größte Gruppe sind dabei die Menschen mit psychischen Behinderungen (fast 16.000). Auch alle anderen Behinderungsarten haben stark steigende Zuwachsraten zu verzeichnen. Trendwende: Seit dem Jahr 2011 leben zum ersten Mal mehr Menschen mit Behinderung ambulant betreut als in stationären Einrichtungen.

Seit dem Jahr 2003 ist der LWL für die Wohnhilfen für Menschen mit Behinderungen zuständig. Seitdem baut der Verband das selbstständige Wohnen mit ambulanter Unterstützung aus. Auf diese Weise sollen die Selbstbestimmung der Menschen mit Handicaps gestärkt und ihre gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe verbessert werden sowie zugleich die Kosten für das Wohnen sinken. Der Erfolg dieses Konzeptes ist an den Zahlen ablesbar. Im Jahr 2004 lebte noch nicht einmal die Hälfte der Menschen mit Handicaps ambulant betreut. Schon im Jahr 2011 waren sie dagegen in der Mehrzahl und der Trend hält bis heute an: Im Jahr 2015 wohnten rund 5.000 Menschen mehr ambulant als stationär betreut – und das bei insgesamt stark gestiegenen Fallzahlen. Zu der positiven Entwicklung haben auch die Träger der freien Wohlfahrtspflege beigetragen, die in diesem Zeitraum eine ganze Reihe neuer Wohnangebote gemacht haben.

Die Technik, der Mensch und die eigenen vier Wände: Intelligentes Wohnen.

Auf den ersten Blick fällt in dem Raum, in dem Helge Ritter an einem kleinen Esstisch sitzt, nur ein großer Roboter auf, der leicht mit dem Kopf nickt. Die Maschine steht direkt neben dem Professor, der in diesem neuen Gebäude für die Universität Bielefeld forscht. Der Roboter ist aber nicht das einzige High-Tech-Gerät im Labor des Exzellenzclusters kognitive Interaktionstechnologie (CITEC). Sämtliche Räume hier sind regelrecht vollgestopft damit, mal sofort sichtbar, mal erst auf den zweiten Blick. Unter der zum Teil offenen Decke etwa sind Dutzende Mikrofone, Sensoren und Beamer verbaut, an den Wänden hängen große Bildschirme und auch der Fußboden ist mit Sensoren ausgestattet, die per Dutzender Meter Kabel mit dem Überwachungsraum nebenan verbunden sind. Ein guter Ort, um mit Helge Ritter über eine häufig schwierige, oft aber auch vielversprechende Beziehung zu sprechen: die zwischen Mensch und Technik.

Mehr zum Excellenzcluster Kognitive Interaktionstechnologie der Universität Bielefeld

Im Excellenzcluster Kognitive Interaktionstechnologie (Cluster of Excellence Cognitive Interaction Technology – kurz CITEC) der Universität Bielefeld entwickeln die Forscherinnen und Forscher bereits seit fast zehn Jahren Ideen, Modelle und Konzepte für mitdenkende, lernende, komplexe Technologien, mit denen Menschen das Wohnen und Leben leichter und angenehmer gemacht werden kann. Als Teil dieser Forschung ist das sogenannte Regionale Innovationscluster KogniHome entstanden, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bis zum Jahr 2017 mit insgesamt acht Millionen Euro finanziert wird. Das Gesamtvolumen des Projekts liegt bei 11,3 Millionen Euro. Dazu tragen auch die 13 Partnerunternehmen und -institutionen aus der Region Ostwestfalen bei – darunter Miele, Hella, Hettich und die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. KogniHome hat den Schwerpunkt „Intelligentes Wohnen“. Das Ziel dieses Clusters ist es, Bestandteile einer vernetzten, mitdenkenden Wohnung prototypisch zu entwickeln, sinnvoll zu einer Einheit zusammenzufügen und so die Gesundheit, Lebensqualität und Sicherheit von Menschen aller Altersgruppen mit und ohne Behinderungen zu fördern. Ebenfalls eine große Rolle spielen in dieser Forschungsrichtung die ethischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Aspekte, die mit solchen Konzepten verbunden sind.

Dr. Helge Ritter:

Wir forschen hier für ganz unterschiedliche Gruppen von Menschen, vor allem aber für Senioren und Menschen mit Behinderungen, die bestimmte Alltagsfähigkeiten langsam verlieren oder von vornherein nie hatten. Für sie wollen wir das Wohnen und Leben durch Technik bequemer, komfortabler und selbstbestimmter machen. Wir finden es außerdem wichtig, bezüglich der Sicherheit verbesserte Lösungen zu finden, beispielsweise, wenn jemand in der Wohnung gestürzt ist oder aus anderen Gründen schnelle Unterstützung braucht. Und wir haben auch die Fitness und Gesundheit der Bewohner im Blick – hier können zum Beispiel personalisierte Trainer in Form von virtuellen Charakteren neue Möglichkeiten bieten. Insgesamt wollen wir einen Beitrag leisten, dass sowohl Menschen im Alter als auch jüngere Leute, die mit einer Behinderung leben, länger beziehungsweise von Anfang an selbstbestimmt in ihrer eigenen Wohnung zurechtkommen können.

Welche Ideen und Entwicklungen sind das zum Beispiel sind? Der Startschuss fiel mit dem Thema „Roboter in Wohnungen“. Das war und ist eine der Grundlagen für das sogenannte „Intelligente Wohnen“ und damit auch für unser Projekt. Roboter haben gleich mehrere Vorteile. Sie können zum Beispiel schon mit sehr einfachen Tätigkeiten ausgesprochen nützliche Helfer für Menschen sein, die nicht alleine aus dem Bett aufstehen können oder generell nicht so mobil sind. Die intelligenten Geräte können aber auch für Unterhaltung sorgen und so den Alltag der Menschen, die sie nutzen, bunter und abwechslungsreicher machen. Gegenwärtig kann sich das Personal in den meisten Pflegeheimen einfach nur noch selten länger Zeit für einen einzelnen Bewohner nehmen, weil die Arbeitsbelastung so hoch ist. Hier können in Zukunft Roboter das Personal von Routineaufgaben entlasten und dadurch mehr Freiraum für die Kommunikation von Mensch zu Mensch schaffen oder auch zusätzlich für Unterhaltung und Abwechslung sorgen. Unsere Forschungsprototypen sind zudem interaktiv konzipiert, ganz im Gegensatz etwa zum Fernsehen. Für viele sind sie daher per se sehr faszinierend und beleben so die Alltagsroutine.

Dr. Helge Ritter:

Unser Forschungsprototyp ist momentan tatsächlich noch viel zu teuer für den Einsatz in der Breite. Die Bauteile wie Tastsensoren, Motoren, Kameras oder Mikrofone sind einzeln zwar schon recht günstig, müssen aber präzise aufeinander abgestimmt und in ein intelligentes System integriert werden. Darin liegt zugleich eines unserer größten Ziele: Wir wollen solche Systeme auf eine ganz neue Intelligenzstufe heben, damit sie auch wirklich mitdenken können – und lernfähig werden. Die damit verbundenen Entwicklungskosten machen die ersten Systeme noch sehr teuer. In Zukunft werden die Preise aber stark fallen. Ein Roboter, der wie oben beschrieben schon einiges können wird, wird künftig wahrscheinlich so viel wie ein Mittelklassewagen kosten. Die Komplexität ist auch ungefähr vergleichbar.

Dr. Helge Ritter:

Wir entwickeln zur Zeit gemeinsam mit den Sportwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern in unserem Innovationscluster KogniHome einen Sessel, auf dem die Menschen spielerisch ihre Fitness trainieren können. Er gibt Übungen vor und funktioniert dadurch wie ein individualisierter Coach. Er kann auch auf mangelnde Bewegung oder Fehlhaltungen hinweisen und Verbesserungsvorschläge machen. Bei den sonstigen Konzepten geht es vor allem um Kommunikation, zum Beispiel bei unserem Avatar „Billie“. Er ist eine Art digitale Person und kann Menschen bei der Planung ihrer Tagesabläufe unterstützen. Im Gespräch mit ihm können die Nutzer gemeinsam die Ereignisse und Termine der Woche durchgehen. „Billie“ lernt nach und nach auch die Interessen der Menschen kennen, die ihn nutzen. Er speichert außerdem private Verabredungen, Arzttermine, Einnahmezeiten für Medikamente oder auch Arbeitszeiten und hilft dabei, wirklich nichts davon zu vergessen. Den Avatar haben wir auch schon in der Praxis getestet, mit großem Erfolg. Die Personen, die an den ersten Evaluierungen teilgenommen haben, fanden ihn sehr interessant oder waren sogar geradezu begeistert. Manche wollen ihn gar nicht mehr hergeben. Auf dieser Grundlage wollen wir jetzt Langzeitstudien erstellen, um einen immer besseren und realistischeren Eindruck davon zu bekommen, wie wir solche Technologien weiterentwickeln müssen.

Ein weiteres Projekt ist unsere digitale Küche. Sie assistiert beim Kochen, hilft mit der Einkaufsliste oder gibt bestimmte Zubereitungsschritte vor. Sie speichert aber auch Vorlieben und Gewohnheiten ab. Gerade für vergessliche Menschen macht sie den Alltag ein Stück sicherer. Die Küche weist zum Beispiel darauf hin, dass elektrische Geräte nicht ausgeschaltet wurden. Der mitdenkende Kleiderschrank wiederum kann unter anderem Kleidungstücke in Griffweite transportieren, sodass man sich nicht erst mühsam in einen anderen Raum bewegen muss. Er kommuniziert mit dem sogenannten „KogniMirror“, einem intelligenten Spiegel, der sich über Fingerbewegungen steuern lässt und an Termine erinnert, Hinweise zum Wetter gibt oder auch passende Kleidung vorschlägt.

Dr. Helge Ritter:

Die Vermenschlichung ist ein ganz wichtiger Faktor, damit solche Technik von den Nutzern überhaupt als täglicher Helfer angenommen wird. „Billie“ zum Beispiel wird oft schon als ein echtes Gegenüber empfunden. Viele Personen, die den Avatar getestet haben, scheinen ihn gar nicht mehr wirklich als Technik wahrzunehmen, so ist zumindest mein Eindruck. Er ist für sie viel eher eine digitale Person, zu der sie eine Art Beziehung entwickeln können. Wenn in Zukunft Roboter eingesetzt werden sollten, wird sich dieser Effekt sicherlich noch einmal verstärken. Es gibt übrigens noch einen weiteren, praktischen Grund, warum es sinnvoll ist, Technologien anthropomorph, also menschenähnlich zu gestalten: Sie werden später in der häuslichen Umgebung eingesetzt und müssen dort ja mit ihren Abmessungen, Bewegungen und Fähigkeiten gut hineinpassen. Und Wohnungen sind nun einmal für Menschen gebaut.

Dr. Helge Ritter:

Die entsprechende Hard- und Software für die meisten Projekte ist schon jetzt gar nicht so teuer. Beides würde außerdem, wenn eines Tages in hohen Stückzahlen gefertigt, noch ein ganzes Stück günstiger werden. Ich schätze, dass wir in fünf bis zehn Jahren schon sehr alltagstaugliche Systeme vorfinden werden, die mit raffinierten Dienstleistungen aufwarten können und dabei dennoch erschwinglich sind. Die Sprünge, die technologische Entwicklungen heute innerhalb weniger Jahre machen, sind riesig geworden. Das haben wir nicht zuletzt auch Unterhaltungstechnologien zu verdanken, die für Durchschnittsverbraucher entwickelt wurden, wie die Xbox oder die Playstation. Die Firmen stecken gigantische Summen in die Entwicklung solcher Spielkonsolen, daher sind die Fortschritte in der Industrie auch so immens. Das kommt uns wiederum zum Beispiel beim „KogniMirror“ zugute. Hier verwenden wir unter anderem die Bewegungserkennung der Playstation, was sehr gut funktioniert. Ein anderes Beispiel sind Virtual-Reality-Brillen. Auch hier beobachten wir schon sehr große Fortschritte innerhalb weniger Jahre. Mit dieser Technologie könnten wir künftig etwa Wohnungen virtuell um zusätzliche Räume erweitern oder Menschen per virtueller Realität mit der Welt außerhalb ihrer Wohnung verbinden – zumindest im Kopf.

Zum Beispiel könnten Kinder und Enkel so leichter den Kontakt mit ihren Großeltern halten und gemeinsam an einem virtuellen Ort sein, wenn es in der Realität wegen der räumlichen Distanz oder aus Zeitmangel nicht klappt. Das wäre auch für Menschen mit Behinderungen von Vorteil, die, wenn sie nicht mobil sind, etwa einen virtuellen Spaziergang mit Verwandten im Park machen könnten. So wird zumindest das Gefühl erzeugt, dass man dabei ist, teilnimmt, sich austauscht. Die Psyche ist ein sehr wichtiger Teil unseres Wohlbefindens und unserer Gesundheit. Vielleicht ließen sich durch solche Möglichkeiten bestimmte Probleme und Einschränkungen in diesem Bereich künftig teilweise ausgleichen und dadurch eine bessere Teilhabe am alltäglichen Leben schaffen.

Dr. Helge Ritter:

Ich hoffe auf eine solche Entwicklung, aber diese Frage ist nicht pauschal zu beantworten. In manchen Bereichen wie der Pharmaindustrie werden die Preise bewusst hochgehalten, damit sich das Geschäft lohnt – das kann auch im Pflege- und Betreuungsmarkt passieren. Auf der anderen Seite wird die industrielle Produktion automatisch dafür sorgen, dass die Preise sinken. Und weil es sich bei unseren Modellen häufig um digitale Produkte handelt, werden wir sicherlich allein durch diese Tatsache einen schnellen Preisverfall erleben. Das muss auch so sein, denn es wird sehr viele Menschen geben, die diese Produkte brauchen werden. Mit ihnen können sie außerdem ihre Lebensqualität verbessern, teilweise sogar enorm.

Dr. Helge Ritter:

Ich glaube, dass man grundsätzlich sehr aufpassen muss, hier eine gute Balance zu finden. Bettsensoren etwa sind dazu gedacht, dem Pflegepersonal zu melden, wenn jemand sich zu wenig bewegt und sich dadurch womöglich wund liegt. Das ist praktisch und im Zweifel sogar gesundheitsfördernd, aber eben auch ein Eingriff in die Privatsphäre. Es gibt zudem Ideen, diese Daten mit Kamerabildern zu kombinieren. Das würde noch weiter in die Wohnung als wichtigsten privaten Rückzugsraum eindringen. In anderen Situationen wiederum – beispielsweise auf der Toilette oder im Badezimmer – hätten bestimmte Technologien durchaus mehr Vor- als Nachteile. Ich könnte mir hier schon vorstellen, dass ich mir lieber von einer Maschine als von einem Menschen helfen lassen würde, weil das die Intimsphäre weniger verletzt. Dennoch muss die Privatheit immer und überall strengstens geschützt werden, sie darf nicht nur eine Illusion sein, während die Welt in Wirklichkeit irgendwelchen Sensoren oder anderen Technologien hinterherrennt.

Dr. Helge Ritter:

Wenn künftig alle möglichen Firmen Zugriff auf private Daten bekämen, genaue Profile über jeden Menschen erstellen sowie erfahren und dokumentieren könnten, was in den eigenen vier Wänden passiert, wäre das eine Entwicklung, die viele sicher nicht wollen würden. Wir als Forscher müssen dennoch davon ausgehen, dass es in diese Richtung weiterlaufen wird. Deswegen müssen wir unsere Technik sehr verantwortungsvoll so gestalten, dass die Möglichkeiten zu einer übermäßigen Kontrolle von außen von vornherein beschnitten sind. Letztendlich liegt es trotzdem bei jedem Einzelnen: Verkaufen wir unsere Privatsphäre zum Beispiel gegen Vergünstigungen, die Krankenkassen im Gegenzug für Informationen bieten – oder tun wird das eben nicht? Wir müssen diese Fragen genau diskutieren. Dafür haben wir in unserem Projekt eine ganz eigene Abteilung. Die Wissenschaftler und Ingenieure, die wir ausbilden, werden bei uns sehr daraufhin sensibilisiert und erst danach in die Arbeitswelt hinaus geschickt.

Dr. Helge Ritter:

Wir sind sehr gut vernetzt, unter anderen mit unserem Kooperationspartner, den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Das unterscheidet uns von vielen anderen Projekten, denn in den Stiftungen probieren wir bestimmte Forschungsergebnisse „im echten Leben“ aus, also gemeinsam mit Seniorinnen und Senioren oder Menschen mit Behinderungen. Das ist für uns eine sehr wertvolle Zusammenarbeit, weil diese Probanden besonders sensibel dafür sind, wo es hakt, etwa bei den Benutzeroberflächen und der intuitiven Bedienung. Zugleich treffen wir bei unserem Kooperationspartner auf eine weitere wichtige Zielgruppe: die Betreuungspersonen. Sie haben gute und wichtige Ideen, wie solche Projekte umgesetzt werden könnten und sollten. Und sie müssen, weil sie sozusagen in der Rolle der Vermittler sind, die Technik ebenso gut annehmen und verstehen wie die Menschen, für die sie ursprünglich entwickelt wurde.

Dr. Helge Ritter Helge im Interview:

Dr. Helge Ritter Helge vom CITEC-Labor Bielefeld/Assistive Technologien ist Professor der Neuroinformatik und weiß, wie Technik im alltag helfen kann und wird.

Kapitel 2: Zusammenleben im Quartier

Das Dorf in der Stadt

Moderne, helle Wohnungen, die barrierefrei gestaltet sind und die unterschiedlichsten Bedürfnisse erfüllen. Nicht am Stadtrand gelegen, sondern mittendrin – und trotzdem ruhig. Ein Leben, das nicht allein und abgeschieden ist, sondern gemeinsam mit anderen Menschen jeden Alters stattfindet, mit und ohne Behinderung, als Gemeinschaft und doch selbstbestimmt. Geht das? Und wenn ja: Wie sieht das aus?

Die Claudius-Höfe in Bochum, in die im Jahr 2012 die ersten Menschen einzogen, sind ein Beispiel dafür, wie gemeinschaftliches Mehrgenerationen-Wohnen im Stadtzentrum aussehen kann – und wie es tatsächlich funktioniert. Rund 180 Mieter leben heute in der Wohnanlage, die bereits mit vielen Preisen und Urkunden bedacht und von der NRW-Ministerin Svenja Schulze als „Ort des Fortschritts“ ausgerufen wurde.

Nach mehr als vier Jahren ist es Zeit, eine Bilanz zu wagen: Wie empfinden die Menschen, die hier leben, ihr neues Zuhause? Haben sich die anfänglichen Erwartungen und Wünsche an das innovative Wohnkonzept erfüllt? Was ist vielleicht doch anders geworden als erwartet? Vier Bewohnerinnen und Bewohner sprechen über ihre Erfahrungen und Eindrücke, die sie in ihrer neuen Heimat gewonnen haben.

Claudius-Höfe in Bochum

Die Claudius-Höfe in Bochum bestehen aus Wohnungen und Apartments, einem Hotel, einem Restaurant, einem Bistro sowie mehreren Gemeinschaftsräumen. Zu Fuß liegt die Anlage nur ein paar Minuten vom Hauptbahnhof entfernt – ein Dorf in der Stadt also, in dem das Wohnen für Menschen mit und ohne Behinderung aller Altersgruppen und Lebenssituationen möglich wird. Insgesamt 180 Menschen leben heute hier. Die Claudius-Höfe sind zudem klimafreundlich gebaut, der Verbrauch für Heizung und Wasser ist durch die Bauweise niedrig, der Energiemix ist nachhaltig. Eigene Solaranlagen stützen das Konzept zusätzlich. Eine weitere Besonderheit: Die Mieter wurden von Anfang an in die Planungen einbezogen. Sie durften mit entscheiden, wie ihr neues Zuhause aussehen und funktionieren sollte. Im Jahr 2012 sind die ersten Menschen eingezogen, und bilden nun ein Beispiel dafür, wie gemeinschaftliches Mehrgenerationen-Wohnen im Stadtzentrum aussehen kann – und wie es tatsächlich funktioniert. Rund 180 Mieter leben heute in der Wohnanlage, die bereits mit vielen Preisen und Urkunden bedacht und von der NRW-Ministerin Svenja Schulze als „Ort des Fortschritts“ ausgerufen wurde.

Wie empfinden die Menschen, die hier leben, ihr neues Zuhause? Haben sich die anfänglichen Erwartungen und Wünsche an das innovative Wohnkonzept erfüllt? Was ist vielleicht doch anders geworden als erwartet? Vier Bewohnerinnen und Bewohner sprechen über ihre Erfahrungen und Eindrücke, die sie in ihrer neuen Heimat gewonnen haben.

Ein gutes Gleichgewicht aus Nähe und Anonymität

Das Ehepaar Helga und Klaus Wengst sprechen über ihre Erfahrungen und Eindrücke, die sie in ihrer neuen Heimat gewonnen haben.

Ein gutes Gleichgewicht aus Nähe und Anonymität

Helga und Klaus Wengst, 72 und 74 Jahre alt, leben seit 35 Jahren in Bochum. Im Herbst 2012 zog das Ehepaar aus ihrem Haus am Stadtrand in ein sonnendurchflutetes Appartement in den Claudius-Höfen. Für Klaus und Helga Wengst war der Schritt eine bewusste Entscheidung, mit der sie auch heute noch sehr glücklich sind.

Klaus Wengst berichtet: „Meine Frau und ich haben früher in einem ehemaligen Pfarrhaus mit großem Garten am Stadtrand in Bochum-Laer gelebt. Ich habe dort Wein angebaut, wir konnten regelrecht den Klimawandel beobachten, weil die Ernte jedes Jahr besser wurde. Aber ich wusste: Das kann und will ich nicht ewig machen. So ein Haus und vor allem ein großer Garten machen sehr viel Arbeit, außerdem zog es mich immer öfter Richtung Innenstadt. Eines Tages erzählte mir Helga von einem Wohnprojekt, von dem sie über ihre Gesangslehrerin erfahren hatte. Ganz in der Nähe des Bahnhofs sollte ein generationenübergreifendes ‘Dorf in der Stadt‘ entstehen, in dem verschiedene Menschen aller Altersgruppen – mit und ohne Behinderung – in ihren eigenen Wohnungen leben sollten. Ich war sofort Feuer und Flamme und wollte unbedingt mehr wissen. Also habe ich mich informiert – und fand die Idee immer toller, je mehr ich erfahren habe.

"Wir haben uns aktiv in die Planungen eingebracht."

Wir haben uns direkt beworben und anschließend auch in die Planungen eingebracht. Genau das war auch von Anfang an erwünscht, außerdem sollten sich die zukünftigen Mieter schon vorher kennenlernen. Wir sind schon bei den ersten Vorbereitungstreffen dabei gewesen. Eine Ingenieurin begleitete das Ganze und überlegte mit uns gemeinsam, wie und was genau geschehen sollte. Ab diesem Zeitpunkt dauerte es noch ganze vier Jahre bis zum Einzug – das hätte ich gerne viel schneller gehabt, ich konnte es wirklich kaum erwarten.

Weil wir zu den ersten und damit zur Kerngruppe der Mieter zählten, durften wir bei vielem mitreden und auch darauf einwirken, wie sich die spätere Mietergemeinschaft zusammensetzen sollte. Heute sind ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner in den Claudius-Höfen zwischen 40 und 60 Jahren alt, ein Drittel sind „Oldies“ jenseits der 60 – so wie wir (lacht). Das letzte Drittel sind jüngere Menschen. Wir wohnen hier also mit Familien, Senioren, Studierenden und Kindern zusammen, darunter auch Menschen mit Behinderung. Das ist eine schöne Mischung.

Wir haben unsere Entscheidung nie bereut, ganz im Gegenteil. Wichtig war uns, dass das hier keine „Kommune“ ist. Es muss viel Nähe zu anderen, aber auch genug Abstand geben. Das hat sich bewahrheitet. Im Grunde funktioniert dieses Wohnprojekt wie ein normales Wohngebiet auch, aber eben mit einer stärkeren gemeinschaftlichen Idee dahinter. Jeder kann selbst entscheiden, wie viel Kontakt sie oder er zu den anderen möchte, wobei wir uns schon sehr bewusst dafür entschieden haben, hier zu leben. Es war ja nie die Idee, dass wir hier einziehen und dann isoliert bleiben. Das hätten wir auch woanders haben können.

Aber: Alle Menschen haben unterschiedliche Interessen. Ich bin zum Beispiel Wissenschaftler mit Leib und Seele, war früher Professor für das Neue Testament und Judentumskunde hier an der Ruhr-Universität. Ich habe meinen Beruf immer geliebt, mittlerweile bin ich im Ruhestand, arbeite aber weiterhin an meinen Themen, wann immer ich Zeit finde. Zugleich ist die Gemeinschaft ein wichtiger Teil des Konzepts. Ob das gut klappt, ist von allen abhängig, die hier leben. Ich finde, dass es insgesamt gut funktioniert. Mir macht es viel Spaß, mich für die Gruppe zu engagieren, zum Beispiel in Form des Kulturvereins, den ich gleich zu Anfang mitgegründet habe: „KuKuC“, das ist die Abkürzung für „Kunst und Kultur in den Claudius-Höfen“. Auch viele andere Mieterinnen und Mieter – wenn auch nicht alle – bringen sich immer wieder ein mit ihren Ideen oder besonderen Angeboten. Und was mit das Tollste für mich ist: Ich hätte vorher nicht gedacht, dass hier so viele Kontakte und echte Freundschaften entstehen würden. Ich bin sehr glücklich, hier zu leben.“

Helga Wengst erzählt: „Ich brauchte etwas länger als mein Mann, um mich mit der Idee der Claudius-Höfe anzufreunden. Meine Gesangslehrerin hat eine Tochter mit Down-Syndrom. Sie erzählte mir von dem geplanten Wohnprojekt, bei dem sie ihr mittlerweile erwachsenes Kind als Mieterin anmelden wollte. Ich trug das an Klaus weiter, der direkt begeistert war. Ich war von der Idee auch sehr fasziniert, hatte aber Angst, dass mir diese Wohnform viel zu bestimmend sein würde. Ich wollte mir meine Freunde selbst aussuchen und sie nicht ‘aufgedrückt‘ bekommen. Die Mieterinnen und Mieter sollten sich zwar vorher kennenlernen, aber ich hatte Zweifel, denn es war ja dem Zufall überlassen, wen wir dort treffen würden. Man verabredete sich ja nicht, weil man gemeinsame Interessen und Leidenschaften hatte, wie das bei Freunden der Fall ist. Zugleich hatte ich in unserer alten Nachbarschaft viele Kontakte in der Gemeinde und durch die Kirche. Ich hatte Sorge, dass diese Freundschaften durch den Umzug verloren gehen könnten. Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass sich die Bedenken sehr bald in Wohlgefallen auflösen würden.

"Nach einem halben Jahr war ich richtig angekommen. Ich habe viele neue Freundinnen und Freunde dazu gewonnen."

Als wir hier eingezogen sind, habe ich mich noch nicht so richtig heimisch gefühlt, sondern mehr wie in einer schönen Ferienwohnung. Nach einem halben Jahr war ich dann aber richtig angekommen. Ich habe hier ganz wider Erwarten neue Freundinnen gefunden, also Menschen dazugewonnen und nicht alte Kontakte durch neue ersetzt. Das war alles auch kein Zwang, sondern eine freiwillige Möglichkeit und für mich eine echte Bereicherung. Rückblickend bin ich sehr glücklich, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Auch die Tatsache, dass alle Wohnungen barrierefrei gebaut sind, hat sich schon als großer Vorteil für mich erwiesen. Anfangs fand ich das ungünstig, weil dadurch viel Platz für den Flur und das Badezimmer verloren geht, den ich zum Beispiel lieber im Wohnzimmer gehabt hätte. Aber dann bin ich gestürzt und brauchte mehrere Wochen lang einen Rollstuhl. Wäre die Wohnung dafür nicht so passend geschnitten und eingerichtet gewesen, wäre ich alleine nicht klargekommen. So ging das wirklich gut, und das ist auch in Zukunft ein wichtiges Argument für uns, hier zu leben. Wir werden ja beide nicht jünger (lacht).

Was auch toll ist: Ich empfinde hier entgegen meiner anfänglichen Sorge keinen sozialen Druck, mich dauernd einbringen oder mit allen gleichermaßen Kontakt haben zu müssen. Es ist ohnehin so, dass sich nicht immer alle treffen. Es haben sich ganz natürlich verschiedene Gruppen gebildet. Manche Mieterinnen und Mieter sieht man nie, wohl auch wegen der unterschiedlichen Tagesgewohnheiten; mit anderen haben wir regelmäßig Kontakt. Dieses Wohnprojekt bietet aber eben trotzdem die Möglichkeit, sich über diese Kleingruppen hinweg zu begegnen. Der Gemeinschaftraum zum Beispiel ist für alle da. Er ist in der Miete enthalten und dort finden regelmäßige Treffen, zum Beispiel Kaffeestunden oder Kurse statt. Nur, wenn er privat gemietet wird, zum Beispiel für eine Familienfeier, muss eine kleine Gebühr bezahlt werden, die aber trotzdem sehr günstig ist. Solche gemeinschaftlichen Orte dienen hier als Treffpunkt, der im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend für alle ist. Mir fällt da unsere 85-jährige Nachbarin ein, die früher Volkstänze unterrichtet hat. Sie hat im Gemeinschaftsraum einmal einen Tanzkurs angeboten. Dort tauchte dann wirklich sehr gemischtes Publikum aus den Claudius-Höfen auf, von jung bis alt, auf Beinen und sogar im Rollstuhl. Das war sehr schön.“

Klaus Wengst im Interview:

Klaus Wengst ist pensionierter Universitäts-Professor und lebt seit 2012 mit seiner Frau in den Claudius-Höfen am Stadtrand von Bochum.

Mit Einschränkungen gut

Marinus Goers spricht über das Leben in der neuen Gemeintschaft.

Marinus Goers war 25 Jahre lang Vermittler im Arbeitsamt und ist inzwischen in Rente. Er lebt mit seiner Frau seit vier Jahren in den Claudius-Höfen. Er ist zufrieden, auch wenn einiges anders ist, als er es sich erhofft hatte. Der 69-Jährige wünscht sich noch mehr Engagement der anderen Mieter – und manchmal fehlen ihm im Alltag etwas die Anknüpfungspunkte mit den Nachbarinnen und Nachbarn.

Marinus Goers berichtet: „Ich war schon im Ruhestand, als ich von dem Projekt in der Tageszeitung gelesen habe. Die Idee vom ‚Dorf in der Stadt‘ fanden meine Frau und ich beide sehr gut. Wir hatten zum Beispiel die Hoffnung, hier nicht mehr ganz so anonym zu leben wie in unserer alten Nachbarschaft, sondern regelmäßiger Menschen zu treffen und aktiv zu sein. Besonders interessant war für uns zudem die Tatsache, dass alle Wohnungen barrierefrei gestaltet werden sollten. Meine Frau und ich sind schon älter, Heidi hat außerdem Probleme mit der Hüfte. Sie ist deshalb momentan auf Gehhilfen angewiesen und da ist es schon gut, wenn sie zum Beispiel nicht mehr die Hürde einer hohen Badewanne überwinden muss wie in unserer alten Wohnung. Das hat sich in unserem Apartment erfüllt, wobei es insgesamt in Sachen Barrierefreiheit durchaus noch Verbesserungsbedarf gibt: Die rund 30 Eingangs-, Durchgangs- und Kellertüren sind für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Rollatoren und Gehhilfen kaum zu handhaben, weil sie sehr schwergängig sind und nicht einfach per Knopfdruck geöffnet werden können. Außerdem hat unser Gemeinschaftsraum keine Behindertentoilette, im Veranstaltungssaal fehlt überhaupt ein WC.

„Ich wünsche mir noch mehr Kontakt zu den behinderten Nachbarinnen und Nachbarn.“

Insgesamt sind wir aber sehr zufrieden. Wir leben jetzt seit vier Jahren hier, angefangen hat alles mit den Mietertreffen. Ein Mal pro Monat haben wir uns damals verabredet und kennengelernt und uns auch zwischendurch gegenseitig besucht. Bei einem der Ehepaare haben wir zum Beispiel im Garten gegrillt und Fußball geschaut, das war ein sehr schöner Anfang. Auch im Nachhinein finde ich es sehr wichtig, dass es schon vorher, also bevor das Wohnprojekt überhaupt umgesetzt wurde, Kontakt mit den anderen Mietern gab, denn diese Leute füllen das Ganze hier ja mit Leben. Wir wussten damals sicher voneinander, dass wir alle Lust auf diese Wohnform hatten und bereit waren, uns auch zu engagieren. Unsere Erwartungen haben sich erfüllt, allerdings nicht so vollständig wie anfangs gehofft. Ich schätze mal, etwa die Hälfte der Mieter bringt sich regelmäßig ein. Das ist schon recht viel, ich wünsche mir aber noch mehr. Einige der später hinzugekommenen Mieter:innen haben aus meiner Sicht nicht so ein starkes Gemeinschaftsgefühl wie die „alten Hasen“. Die kennen wir kaum, weil viele von ihnen sich eher raushalten und selten blicken lassen. Das finde ich schade, denn diese Zurückhaltung steht der Idee des Wohnens hier entgegen.

Ich würde mich dagegen eher zu den „Kümmerern“ zählen, weil ich viel für die Gemeinschaft mache. Da ist es eben auch einfach nicht so schön, wenn das von manchen nicht so stark zurückkommt. Mir ist aber auch klar, dass so ein gemeinschaftliches Wohnen nie genau so werden kann, wie man es sich vorher ausmalt. Erst die Zeit zeigt, wie gut das klappt und wo es hakt, ob die Menschen miteinander gut funktionieren und ob die Erwartungen sich erfüllen.

Was ich mir auch anders wünschen würde: Das Zusammentreffen mit Menschen mit Behinderung, die hier in Wohngruppen leben, ist zumindest aus meiner Sicht viel schwieriger als gedacht. Es gibt kaum Anknüpfungspunkte. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir jeweils ganz andere Tagesabläufe haben. Tagsüber zum Beispiel haben meine Frau und ich als Rentner viel Zeit. Während der Woche sind genau dann aber viele der Bewohnerinnen und Bewohner mit Behinderung bei der Arbeit – und die Wochenenden verbringen sie meistens auch nicht hier, sondern bei ihren Familien. Da gibt es dann keine Zeit mehr für den Kontakt zur Gemeinschaft.

Vielleicht fühlt sich das auch nur für uns selbst so an, denn wir sind ja insgesamt 180 Mieterinnen und Mieter hier in den Claudius-Höfen. Es gibt mehrere kleinere Gruppen innerhalb der Gemeinschaft, in denen die Leute sicher stärker den Kontakt zueinander halten. Das Claudius-Theater scheint da ein sehr guter Anknüpfungspunkt für viele zu sein. Außerdem unterstützen sich die Menschen mit Behinderungen in ihren Wohngruppen sehr viel gegenseitig. Gegenüber wohnt zum Beispiel eine sehr engagierte Frau mit Behinderung, die immer viel für ihre Mitbewohner getan hat. Jetzt ist sie selbst sehr krank geworden. Es ist schön, zu sehen, wie die anderen ihr das Engagement wieder zurückgeben: Ihre WG organisiert die Wochenenden so, dass immer jemand bei der Frau bleiben und ihr Gesellschaft leisten kann. Das ist eine toll gelebte Gemeinschaft, finde ich – so wie ich es mir auch insgesamt wünsche.“

Gelebte Gemeinschaft

Sebastian Drolshagen berichtet über sein Leben in der Wohnanlage.

Sebastian Drolshagen lebte sein ganzes Leben bei seinen Eltern, denn wegen einer angeborenen spastischen Lähmung kann der heute 33-Jährige nicht laufen oder allein aufstehen. Im Jahr 2013 bezog der junge Mann zusammen mit drei weiteren Menschen eine Wohngruppe in den Claudius-Höfen in Bochum: seine erste eigene Wohnung. Mit seiner Lebenssituation in der beinahe vollständig barrierefreien Anlage ist er auch heute noch zufrieden und fühlt sich zwischen Mitbewohnern und Nachbarn sehr wohl.

Sebastian Drolshagen erzählt: „Als ich das erste Mal hier auf dem Gelände war, war alles noch im Rohbau. Damals konnte ich mir noch gar nicht vorstellen, hierher zu ziehen, so mitten in die Stadt, direkt um die Ecke vom Bahnhof. Ich dachte, dass es hier sehr laut und unruhig sein würde, und das wollte ich nicht. Diese Bedenken haben sich allerdings schnell gelegt, als die Claudius-Höfe fertiggestellt waren. Es lebt sich sehr ruhig hier – und das Projekt hat wirklich Dorfcharakter. So ähnlich war es auch mit den sonstigen Zweifeln, die ich anfangs hatte. Ich konnte mir nicht vorstellen, plötzlich in einer WG mit Leuten zu leben, die ich womöglich gar nicht kenne. Ich habe ja immer mit meinen Eltern zusammengewohnt. Aber es war einfach an der Zeit, etwas Eigenes zu finden, denn die beiden werden mich nicht ewig pflegen können. Über kurz oder lang hätte ein Pflegedienst einspringen müssen, und das wollten wir alle nicht.

„Es war eine gute Entscheidung, in die Claudius-Höfe zu ziehen.“

Ich habe mir also verschiedene Wohnprojekte angeschaut, aber die waren nichts für mich. Bei den Claudius-Höfen war es anders. Ich hatte schon an der Matthias-Claudius-Gesamtschule, in die ich damals ging, davon gehört. Deren Träger ist das Matthias-Claudius-Sozialwerk, das auch das Wohnprojekt entwickelt hat. So kannte ich früh viele Leute, die damit zu tun hatten. Einige meiner langjährigen Mitschüler haben dann gegen Ende der Schulzeit ebenfalls überlegt, hier einzuziehen – und daraus wurde ein konkreter Plan. Wir sind zu Informationsveranstaltungen gegangen und haben die Entstehung der Claudius-Höfe von Anfang an begleitet. Zwei dieser Mitschüler sind heute meine Mitbewohner, einen von ihnen kenne ich nun schon seit 19 Jahren. Die Zusammensetzung bei uns passt sehr gut. Wir sind eine Vierer-WG, wohnen aber nicht nur zweckmäßig zusammen, sondern verbringen auch viel Freizeit miteinander. Ich kann ich mir gut vorstellen, auch in Zukunft hier zu sein, auch wenn mein Zuhause, so empfinde ich das, immer noch bei meinen Eltern ist. Aber das wird sich vielleicht über die Jahre langsam verändern.

Die Entscheidung, hierher zu ziehen, war auf jeden Fall richtig. Ich fühle mich sehr wohl und kenne inzwischen viele Leute. Nicht alle 180 Mieter, die hier wohnen. Das will ich auch gar nicht, weil mir das viel zu viel wäre, das sage ich ganz ehrlich. Aber mit den Menschen, die mittlerweile zu meinem engeren Kreis gehören, bin ich per du und wir kommen sehr gut miteinander aus. Ich engagiere mich auch als ehrenamtliches Mitglied im Bewohnerrat und singe hier im Singkreis mit. Über eine Sache freue ich mich dabei besonders. Mein Assistent vom LWL ist nur drei Mal in der Woche da – und wenn er keine Zeit hat, springt mein kleines „Helfernetzwerk“ ein, dass ich mir aufgebaut habe. Dazu gehören fünf, sechs Nachbarn, mit denen ich inzwischen sehr vertraut bin. Wenn zwischendurch mal was anliegt, kann ich immer einen von ihnen anrufen. Neulich habe ich zum Beispiel eine Maschine mit Bettwäsche gewaschen. Solche großen Wäschestücke kann ich alleine leider nicht aufhängen, also ist meine Nachbarin zu mir gekommen. Durch sie und die anderen Helfer traue ich mir mittlerweile auch kompliziertere Sachen zu, ohne dafür immer auf den Pflegedienst warten zu müssen.

Dadurch, dass ich mehrere Nachbarinnen und Nachbarn anrufen kann, muss ich mich auch nicht andauernd bei den gleichen melden. Ich will ja niemandem auf die Nerven gehen. Ich gebe mir außerdem Mühe, dass die Arbeit unter allen gut verteilt ist. Interessant ist, dass gerade meine Mutter kürzlich noch die Sorge geäußert hat, dass ich damit anderen zur Last fallen könnte. Für sie ist Hilfe einfordern irgendwie noch viel schwieriger als für mich. Durch das Helfernetzwerk habe ich dieses komische Gefühl, für andere eine Nervensäge zu sein, ein bisschen abgelegt. Ich weiß nämlich: Wenn es für die Person aus dem Helferkreis, die ich anrufe, gerade nicht passt, dann sagt sie das auch ehrlich. Von anderen höre ich sogar, dass ich mich ja schon lange nicht mehr gemeldet hätte und das ruhig machen könne. Ich werde also sogar ermutigt, mich bemerkbar zu machen, wenn etwas ist. Meine Nachbarn wissen ja auch, dass ich sie nicht aus Bequemlichkeit um Hilfe bitte.

Bei der Entscheidung, hierher zu ziehen, war es ein weiteres wichtiges Kriterium für mich, dass das Gelände, die Häuser und die Wohnungen barrierefrei sein würden. Die Claudius-Höfe erfüllen das heute größtenteils, aber leider nicht vollständig – ich stoße im Alltag immer mal wieder auf bauliche Hindernisse. Zum Beispiel gibt es mehrere wichtige Eingangstüren an anderen Gebäuden, die keinen automatischen Öffnungsmechanismus haben. Wenn ich dort jemanden besuchen möchte, komme ich weder alleine in die jeweiligen Häuser hinein noch wieder selbstständig heraus. Und meine Haustür kann ich zwar von meinem Zimmer aus öffnen, die Wohnungstür muss ich dagegen selbsttätig aufmachen. Es kann manchmal einen Moment dauern, bis ich vorne bin. Wer das nicht weiß, steht manchmal ungeduldig im Flur und klingelt. Das ist schon etwas ungünstig gelöst.

Abgesehen davon habe ich aber wirklich nur gute Erfahrungen mit diesem Wohnmodell gemacht. Ein besonders gutes Gefühl ist es für mich, dass die meisten Leute das Projekt nicht nur als eine kurzfristige Sache sehen. Mein Eindruck ist jedenfalls, dass die Menschen hier es wirklich gut finden, so zu leben. Dahinter steht ja die schöne Idee, die es in Dorfgemeinschaften früher schon gab: Wer Hilfe braucht, bekommt sie auch, weil jeder ein gleichwertiger Teil der Gemeinschaft ist. Genau so fühle ich mich hier.“

Sebastian Drolshagen im Interview:

Sebastian Drolshagen hat seit seiner Geburt eine spastische Lähmung und lebt nun seit 2013 in den Claudius-Höfen in Bochum.

Ein Blick von allen Seiten

Theorie und Praxis ergänzen sich, wenn die Katholische Fachhochschule Münster, Kommunen aus Westfalen und der LWL gemeinsam an Forschungsprojekten arbeiten. Wie das funktioniert hat, diskutieren im Interview die Fachhochschulprofessorin Dr. Sabine Schäper, der Bürgermeister der Gemeinde Wettringen, Berthold Bültgerds, und Michael Wedershoven, Referatsleiter der LWL-Behindertenhilfe Westfalen.

Katholische Fachhochschule Münster

Seit dem Jahr 2010 arbeitet der LWL mit der Katholischen Fachhochschule Münster zusammen. Neben den Erfahrungen aus der täglichen Arbeit soll dabei auch eine theoretische Grundlage geschaffen werden, um den Besonderheiten des Alterns bei Menschen mit Behinderungen besser begegnen zu können. Der Startschuss fiel mit dem Forschungsprojekt „Lebensqualität inklusiv(e): Innovative Konzepte unterstützten Wohnens älter werdender Menschen mit Behinderung“ (LeQui), das der Bestandsaufnahme diente. Dabei ging es um Daten und Statistiken, es wurde aber auch der Kenntnisstand zum Thema Alter und Behinderung breit erhoben, es wurden Modellprojekte evaluiert und schließlich Konzeptbausteine abgeleitet. Diese werden nach wie vor in Fachgremien diskutiert und sind oft Grundlage für Vorträge in den Regionen oder bei Fachtagungen. Es folgte das Projekt „Sozialraumorientierte kommunale Planung von Hilfe- und Unterstützungsarrangements für Menschen mit und ohne lebensbegleitende Behinderung im Alter“ (SoPHiA), in dem der LWL und die Katholische Fachhochschule, gemeinsam mit der Stadt Münster – am Beispiel des Stadtteils Hiltrup – und dem Kreis Steinfurt mit der Gemeinde Wettringen eine inklusive Sozialplanung für ältere Menschen mit und ohne lebenslanger Behinderung umsetzten. Das derzeit laufende dritte gemeinsame Projekt „Modelle für die Unterstützung der Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung im Alter innovativ gestalten (MUTig)" will gemeinsam mit der Lebenshilfe NRW innovative Konzepte hervorbringen, die die Zielgruppe im Bereich Wohnen unterstützen. Alle drei Projekte wurden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Dr. Sabine Schäper:

Die Zahl der Menschen mit Handicaps, die heute oder in den nächsten Jahren das Rentenalter erreichen, wird immer größer. Für Deutschland ist das ein neues Phänomen, weil durch die Euthanasie-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg fast eine ganze Generation von Menschen mit Behinderungen ausgelöscht worden ist. Dieser schreckliche Teil unserer Geschichte hat den demografischen Wandel bei Menschen mit Handicaps hierzulande stark verzögert. Was das bedeutet, wird uns immer wieder deutlich, wenn wir uns mit Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden, Schweden, den USA und Australien austauschen. Diese Länder sind in der Forschung deutlich weiter als Deutschland, auch, weil sie diese Generationslücke nicht haben. Ein weiterer Aspekt, der die Lage insgesamt verändert, ist die UN-Behindertenrechtskonvention. Sie umzusetzen ist eine große Aufgabe für die Kommunen und umso mehr für kleinere Gemeinden, die dafür sorgen müssen, dass Menschen mit Behinderung an Entscheidungsprozessen partizipieren, am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben können und Wahlmöglichkeiten haben. Dafür braucht es gute Konzepte und Ideen, die für alle praktisch anwendbar sind.

Dr. Sabine Schäper

Zu Anfang haben wir die Gruppe der Senioren mit Behinderungen erst einmal rein zahlenmäßig erhoben. Das war eine wichtige Grundlage, um die Bedeutung dieser Lebenssituation einschätzen zu können. Die Erkenntnisse haben wir mit den theoretischen Hintergründen verbunden, um Anhaltspunkte für die Praxis zu entwickeln. In der nationalen und internationalen Literatur und Forschung haben wir recherchiert, inwiefern die Alterungsprozesse bei dieser Gruppe anders sind als bei anderen Senioren und was das für das Wohnen bedeutet. Schließlich haben wir uns in allen Projekten auf unterschiedliche Weise mit den konkreten Herausforderungen auseinandergesetzt, die daraus entstehen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist hierfür ein guter Partner, weil er uns viele Zahlen und Daten liefern kann und zusätzlich zu unseren eigenen Kontakten weitere Zugänge zu Anbietern zum Beispiel von Wohnprojekten oder -heimen schaffen kann. Außerdem legt der Verband selbst großen Wert darauf, gemeinsam mit der Praxis eine Idee davon zu entwickeln, wie die Zukunft aussehen kann – etwa im Bereich der Kommunen durch Modelle kooperativer Sozialplanung.

Dr. Sabine Schäper im Interview:

Dr. Sabine Schäper ist Expertin für das Thema Behinderung und Alter und Professorin an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen.

Michael Wedershoven:

Jeder Mensch lebt in verschiedenen sogenannten Sozialräumen, die sich allerdings oft nicht trennscharf voneinander unterscheiden lassen. Am wichtigsten ist ihm das direkte private Umfeld, das von Person zu Person höchst verschieden ist: Das Haus oder die Wohnung gehören dazu, die Familie, die Freunde, meist aber auch die Nachbarschaft oder der Sportverein. Wenn wir allerdings in sozialplanerischer Fachsprache von diesen Räumen sprechen, meinen wir, dass für alle Menschen in ihrem weiteren Umfeld jetzt und in Zukunft Lebensbedingungen geschaffen werden, die für alle Menschen förderlich sind. Es geht dabei nicht darum, dass alle das Gleiche haben, sondern um gleiche Chancen und – mit Blick auf die UN-Behindertenrechtskonvention oder das Bundesteilhabegesetz – die gleichen Möglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. All das ganz unabhängig davon, ob ein Mensch eine Behinderung hat oder nicht.

Michael Wedershoven:

Die Federführung sollte bei den Kommunen liegen, da sie in der Breite der Themen Kenntnisse und Kompetenzen haben. So können sie individuell die Weichen für das stellen, was sie erreichen möchten und müssen. Das ist nicht zuletzt deshalb sinnvoll, weil die Regionen in Deutschland sehr unterschiedlich sind. Der LWL bringt sich mit seinen Kompetenzen und Entscheidungsbefugnissen ein. Dabei wollen wir die Kommunen nicht mit pauschalen Planungskonzepten überrollen, sondern erarbeiten alle wichtigen Antworten gemeinsam auf regelmäßigen Treffen, den Regionalplanungskonferenzen. Diese Sitzungen bereiten wir als LWL-Behindertenhilfe mit vor. In dem kooperativen Prozess treffen wir dann die Entscheidungen gemeinsam mit den Kommunen, Vertretern der Selbsthilfe und Leistungsanbietern.

Berthold Bültgerds:

Wettringen ist mit 8.200 Einwohnern eine relativ kleine Gemeinde. Sie ist aber gerade für ihre Größe etwas Besonderes: Mitten im Ortszentrum liegen das Marienheim, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen, die knapp 100 Plätze bietet, und eine Altenwohnanlage mit knapp 60 stationären Betten. Wir sind hier also vergleichsweise gut aufgestellt, um mit den Herausforderungen des demografischen Wandels zurechtzukommen. Dennoch: Wir wollten gerne bei dem Projekt mitmachen, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist die Erhebung der Daten auch für uns sehr wertvoll, obwohl uns viele Effekte hier wahrscheinlich mit ein wenig Verzögerung treffen werden. Das liegt – wie wir erfahren haben – daran, dass unsere Einwohner altersmäßig unter dem Landesschnitt liegen, wir also etwas „hinterher“ sind mit dem Altern als andere Orte. Zum anderen sorgt ein solches Projekt mit dafür, dass das Thema in der Gesellschaft besser wahrgenommen und akzeptiert wird.

Michael Wedershoven im Interview:

Michael Wedershoven ist Referatsleiter der LWL-Behindertenhilfe und tauscht sich regelmäßig mit Gemeinden und Forschungseinrichtungen über innovative Konzepte des Lebens und Wohnens von Menschen mit Behinderung aus.

Michael Wedershoven:

Die Gemeinde ist schon weit in Bezug auf die Belange und Bedürfnisse von Menschen mit Handicaps. Das Gleiche gilt übrigens auch für Senioren oder Familien ohne Behinderungen. Die Supermärkte etwa liegen nicht am Dorfrand, wie das in vielen anderen Gemeinden üblich ist, sondern direkt im Zentrum. Dadurch sind sie für die Menschen unkompliziert ohne lange Wege und vor allem ohne Auto erreichbar. Aus allen umliegenden Wohngebieten führen außerdem gut ausgebaute Rad- und Fußwege direkt in die Ortsmitte.

Berthold Bültgerds:

Das war geplant. Meine Vorgänger haben hier schon vor vielen Jahren die richtigen Entscheidungen getroffen. Es gab damals sicherlich verschiedene Gründe für diese Art der Planung, aber einer davon war, dass die älter werdenden Menschen der Gemeinde im Alltag möglichst kurze Wege haben sollten. Und heute setzen wir darauf, die Besiedlung im Ort weiter zu verdichten: Wir haben direkt im Zentrum neue Wohnmöglichkeiten geschaffen, in denen jetzt einige älter werdende und nicht mehr so mobile Menschen aus den Bauernschaften ein neues Zuhause gefunden haben.

Michael Wedershoven:

Das sind genau die Vorteile, die ich in einer regionalen Sozialplanung im Vergleich zu pauschal verordneten Konzepten für alle Kommunen sehe. Wettringen ist ein gutes Beispiel dafür, denn hier, direkt vor Ort, laufen die entscheidenden Stränge ja erst zusammen. Es ist eben nicht nur die Frage wichtig, ob es im Rathaus eine Rollstuhlrampe oder einen Fahrstuhl gibt. Es geht um alle Lebensbezüge der Menschen, die hier leben, und diese Bezüge müssen wir von der Behindertenhilfe bewusst zusammen mit den Verantwortlichen aus der Gemeinde gestalten. Wettringen ist auch auf den Regionalplanungskonferenzen immer wieder ein gutes Beispiel dafür, wie positiv es sich auswirkt, wenn die richtigen Entscheidungen aus einem örtlichen Bewusstsein heraus und in der Verantwortung für all diejenigen getroffen wurden, die in der Gemeinde wohnen.

Dr. Sabine Schäper:

Auf ganz verschiedene Weise. Gestartet sind wir mit einer Auftaktveranstaltung zum Thema „Älter werden in Wettringen“, deren Programm wir ganz bewusst nicht weiter ausformuliert haben. Dazu haben wir dann gezielt auch Menschen mit Behinderung eingeladen – und stellten fest, dass wir schon bei diesem Schritt einfach nur die richtigen Voraussetzungen schaffen mussten, um Menschen anzusprechen, die wir gewöhnlich nicht bei solchen Bürgerbeteiligungsveranstaltungen sehen. Beispielsweise konnte bei der Anmeldung angegeben werden, ob Hilfe bei der Anfahrt und Ankunft benötigt wird oder ein Platz mit guter Sicht im Veranstaltungsraum gewünscht war, etwa, um auch im Rollstuhl sitzend alles gut verfolgen zu können. Wir haben also etwas eigentlich sehr Simples gelernt und umzusetzen versucht: Wir erreichen unsere Zielgruppe besser, wenn wir für Barrierefreiheit rund um die Veranstaltung sorgen. Das heißt auch, zum Beispiel die Präsentation zum Thema gegebenenfalls in Leichter Sprache aufzubereiten und falls nötig Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher bereit zu stellen. So oder so und für alle Teilnehmenden ist es außerdem wichtig, die Inhalte auf einem sprachlichen und intellektuellen Niveau zu halten, das jeder versteht.

Berthold Bültgerds im Interview:

Der Bürgermeister der Gemeinde Wettringen hat gemeinsam mit der Katholischen Hochschule NRW und dem LWL ein Modellprojekt auf den Weg gebracht, mit dem neue, altersgerechte und behindertenfreundliche Wohn- und Lebenskonzepte entworfen werden.

Dr. Sabine Schäper:

Nein, auch das haben wir festgestellt. Wir haben uns dann in einem zweiten Schritt auf diejenigen konzentriert, die nicht zu den öffentlichen Veranstaltungen gekommen sind. Sie zu finden, war allerdings gar nicht so einfach, allein wegen des Datenschutzes und weil viele von ihnen von ihren Angehörigen zum Beispiel im Elternhaus versorgt werden. Diese Menschen haben wir Zuhause besucht, und sie gefragt, was im Bereich der Hilfen für ältere Menschen künftig noch besser gemacht werden kann.

Michael Wedershoven:

Bei der Auftaktveranstaltung hatten wir eine wirklich bunte Gruppe von Menschen im Publikum, das hat mir gut gefallen. Es waren Personen um die 50 Jahre herum dabei, die noch keine körperlichen oder geistigen Einschränkungen hatten, sich aber bewusst waren, dass das irgendwann ein Thema für sie werden könnte. Manche hatten auch Betroffene in der Familie. Besonders begeistert hat mich, dass in den Arbeitsgruppen eine konstruktive, respektvolle Atmosphäre herrschte und gute Formen der Zusammenarbeit gefunden wurden. Es wird eine große Herausforderung werden, aber ich wünsche mir für die Zukunft sehr, dass es immer häufiger möglich sein wird, die Bürger über solche Beteiligungsangebote dazu anzuregen, sich konstruktiv einzubringen und Verantwortung in ihrer Gemeinde zu übernehmen.

Berthold Bültgerds:

Ob und inwieweit das funktionieren wird, werden wir erst in einigen Jahren sagen können. Wir wissen aber zumindest für Wettringen schon jetzt – und das haben wir bei diesem Thema wieder aufs Neue bemerkt –, dass wir hier viele Bürgerinnen und Bürger mit einer hohen Bereitschaft haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das ist nicht nur in der Jugendarbeit zu spüren, wo traditionell viele Ehrenämtler anzutreffen sind, sondern auch in anderen Bereichen. Vor allem ab dem Alter 65 gibt es da ein besonders starkes Interesse.

Dr. Sabine Schäper:

Bürgerbeteiligungsverfahren werden manchmal als Gelegenheiten missverstanden, bei denen Bürger sich etwas wünschen dürfen – und dadurch kann natürlich die Erwartung geweckt werden, dass diese Wünsche auch unmittelbar erfüllt werden. Das ist aber nicht die Idee dieser Verfahren. Nach der Diskussion im Plenum muss hierbei immer auch realistisch abgewogen werden, was sinnvoll und notwendig im Sinne der Zielsetzung ist, um die es geht. Letztlich wird es für die Umsetzung natürlich auch immer darum gehen, was auch finanzierbar ist. Es dürfen keine unerreichbaren Standards entworfen werden, die am Ende nicht eingehalten werden können. Das wäre den Teilnehmenden gegenüber nicht fair, der Charakter der Veranstaltung muss also sehr klar verdeutlicht werden. Dennoch ist der Schritt enorm wichtig. Wir stellen immer wieder fest, dass bei noch so guter theoretischer Vorüberlegung die Bedürfnisse der Menschen vor Ort ganz andere sein können als es vom „grünen Tisch“ her scheint.

Berthold Bültgerds:

Ich kann allerdings nicht bestätigen, dass Bürgerbeteiligungsverfahren Begehrlichkeiten wecken, so nach dem Motto: „Die Gemeinde zahlt das schon!“ Im Gegenteil: Den Teilnehmenden unserer Veranstaltungen war immer sehr bewusst, dass alle Ideen auch finanzierbar sein müssen. Sie hatten ihre eigenen Vorschläge oft schon im Vorfeld kritisch hinsichtlich des finanziellen Aufwands reflektiert und früh Prioritäten gesetzt. Aus meiner Sicht haben viele Bürgerinnen und Bürger hier ein sehr gutes Augenmaß.

Berthold Bültgerds:

Wir wollen auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse zum Beispiel ein „quartiersbezogenes Management“ aufbauen, dabei können wir uns durch Landesprogramme fördern lassen. Ein Kernpunkt dieses Konzeptes ist, dass wir damit das barrierefreie Wohnen in Siedlungen vorantreiben und verändern möchten. In diesen Gebieten leben auch ältere Menschen, gelegentlich allein, nachdem schon vor Jahren oder Jahrzehnten die Kinder ausgezogen sind. Diese Häuser sollen so umgebaut oder bei Neubauten von vornherein so gestaltet werden, dass sie auch für die nächste Generation bewohnbar sind oder veräußert werden können.

Michael Wedershoven:

Wir haben mit den Erkenntnissen aus dem Projekt außerdem eine gute Diskussionsgrundlage für die Gespräche mit der Fachwelt und den Kommunen gewonnen. Zugleich war es spannend für uns als großer Sozialhilfeträger, die Außensicht der Fachhochschule auf unsere tägliche Arbeit kennenzulernen. Wir haben häufig leider nicht die finanziellen Mittel, die Zeit und das Know-how, um solche Projekte durchzuführen. Uns war es daher besonders wichtig, dass wir in Wettringen eine Art Erprobungsfeld für uns erschließen konnten. Aufgrund der praktischen Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben, können wir unseren Kunden jetzt Empfehlungen geben. Im nächsten Schritt werden wir dann sehr konkrete Perspektiven und Modelle des Wohnens für ältere Menschen mit Behinderungen entwickeln.

Mittendrin und doch Ruhe

Ein großer Gemeinschaftsbalkon in der obersten Etage lässt einen weiten Blick ins Grüne und auf eine Reihe moderner Gebäude zu. In 200 Metern Luftlinie liegt der künstlich angelegte Phoenix-See. Geschäfte, Apotheken, Cafés und Restaurants sind fußläufig erreichbar – ideale Voraussetzungen für ein stadtnahes Wohnen, das trotzdem ausreichend Ruhe bietet. 24 Menschen mit psychischen Behinderungen werden im Oktober 2017 in das Apartmenthaus einziehen, das der LWL drei Kilometer von der Dortmunder Innenstadt entfernt baut. LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker und LWL-Sozialdezernent Matthias Münning haben sich den Rohbau angesehen.

Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen und die LWL-Behindertenhilfe Westfalen arbeiten bei vielen Projekten für Menschen mit Behinderungen zusammen. Hier ergänzen sich zwei Sozialleistungssysteme: Die medizinische Versorgung der Menschen wird durch den LWL-PsychiatrieVerbund in den LWL-Kliniken gewährleistet und über die Krankenkassen finanziert. Zusätzlich ist der LWL-PsychiatrieVerbund Träger von stationären und ambulanten Angeboten für Menschen mit seelischen Behinderungen, wie zum Beispiel für das Wohnhaus am Phoenix-See in Dortmund. Die LWL-Behindertenhilfe Westfalen wiederum übernimmt die Kosten für das Wohnen und die Betreuung und bietet darüber hinaus noch viele andere Leistungen an. Menschen mit Handicaps können so in LWL-eigenen Einrichtungen leben, aber auch in Wohnhäusern, die von den Trägern der Freien Wohlfahrtspflege geleitet werden. Dazu gehören der Caritas-Verband, die Diakonie, die Arbeiterwohlfahrt, der Paritätische Wohlfahrtsverband, das Deutsche Rote Kreuz und der Jüdische Wohlfahrtsverband. In das Apartmenthaus in Dortmund-Hörde werden im Oktober 2017 24 neue Bewohnerinnen und Bewohner einziehen. Die Entscheidung für den Standort fiel auf Dortmund, weil in der Stadt bis dato vergleichsweise wenige stationäre Wohnheimplätze für Menschen mit psychischen Behinderungen zur Verfügung stehen. Der Neubau, den die Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft (WLV) – eine Tochter des LWL – errichtet, kostet rund 2,45 Millionen Euro. Der LWL selbst beteiligt sich mit einem Zuschuss von rund 674.000 Euro und wird das Haus über den LWL-Wohnverbund Dortmund auch betreiben.

Prof. Dr. Meinolf Noeker im Interview:

Der LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker spricht über das Wohnprojekt in Dortmund am Phoenixsee.

Prof. Dr. Noeker:

Wir haben das Haus für Menschen mit seelischen Behinderungen entworfen, die von einer psychischen Erkrankung nicht gänzlich geheilt werden konnten und daher nicht vollkommen frei von den Symptomen ihrer Krankheit geblieben sind. Ihnen fehlen deshalb bestimmte Alltagsfähigkeiten. Oft sind sie aus dem Arbeitsleben herausgerissen worden und haben Brüche in der Familie erlebt. Diese Menschen sind durch all das ganz besonders empfindsam. Wie jeder gesunde Mensch brauchen sie zwar die Nähe und den Kontakt zu anderen, sind aber gleichzeitig sehr dünnhäutig, sehr verletzlich, sehr sensibel. Zum Beispiel legen sie im sozialen Miteinander manches eher auf die Goldwaage als andere Menschen. Sie brauchen auch andere Voraussetzungen beim Wohnen und im Alltag, um sich gut zu fühlen, Möglichkeiten zum Kontakt und zum Rückzug.

Prof. Dr. Noeker:

Die Bewohnerinnen und Bewohner haben hier die Möglichkeit und die Freiheit, sich zurückzuziehen, aber sie vereinsamen dadurch nicht. In dem Haus werden jeweils acht Menschen in zwei Wohngruppen zusammenleben, eng begleitet von pädagogischem Betreuungspersonal. Möglichst große Selbstbestimmtheit ist das Ziel. Das verlangt von den Bewohnerinnen und Bewohnern aber täglich, Selbstverantwortung einzuüben. Ein wichtiger Teil des Konzeptes ist, dass die Größe des Hauses überschaubar bleibt. Auch die acht Einzelapartments, die hier entstehen, werden zwar viel Privatsphäre zulassen, aber trotzdem eng mit der Hausgemeinschaft verknüpft sein. Mit Hilfe der Betreuungskräfte können die Bewohnerinnen und Bewohner zudem Kontakte zu den Menschen in der Umgebung aufbauen, zum Beispiel, indem sie an den nahe liegenden See, in ein Café, in die Nachbarschaft oder in Sportvereine gehen.

Matthias Münning

Eine gute Betreuung ist für die künftigen Bewohner wichtig. Sie können ohne fremde Hilfe kein normales Leben führen. Noch vor einigen Jahrzehnten war es so, dass es in jeder Stadt in der Region einen Angst-Ort gab. Das war immer die psychiatrische Anstalt. Jeder dachte: Wenn man nicht mehr sauber tickt, kommt man dorthin. Wir wollen diese negative Wahrnehmung – auch der Menschen, die psychische Krankheiten haben – verändern. Auch Menschen mit psychischen Behinderungen gehören in unsere Mitte. Durch die dezentralen Angebote gelingt es, dass sie ein normales Leben führen können. Das ist nicht nur für die behinderten Menschen, sondern auch für ihre Verwandten, Nachbarn und Freunde besser. Und letztlich auch für uns alle, denn jeder von uns kann ein solches Schicksal erleiden.

Prof. Dr. Noeker:

Psychiatrien waren damals auch deswegen solche Angst-Orte, weil die Patienten zusätzlich zu ihren psychischen Erkrankungen das vermeidbare Leid der Entwurzelung erfahren mussten. Sie wurden aus ihren Beziehungen zu Nachbarschaft, Familie, Freunden und aus den Alltagsroutinen herausgerissen, verloren durch die Behandlung ihrer Krankheit ihr gewohntes Umfeld. Gerade das ist aber insbesondere für Menschen mit psychischen Störungen sehr wichtig, weil Beziehungen, tägliche Routinen und Strukturen in schwierigen Lebenssituationen besonders viel Halt geben können.

Matthias Münning: